OSTTIROLER

NUMMER 9-10/2018

6

HEIMATBLÄTTER

Viele der 30 Grabmäler imArkadengang

des Neuen Friedhofs erhielten ihre künst-

lerische Ausstattung gleich zu Beginn der

Fertigstellung bzw. in den ersten Jahr-

zehnten des 20. Jahrhunderts. Zwischen

1929 und 1947 ergingen vier Aufträge von

Lienzer Bürgerfamilien an den in Matrei

i. O. geborenen akademischen Bildhauer

Virgil Rainer. Dieser arbeitete und lebte

viele Jahre bis zu seinem Tod 1948 in

Innsbruck. Mit Josef Manfreda, mit dem er

in stetem Austausch stand, verband ihn

unter anderen 1933 die Gründung des aka-

demisch orientierten Tiroler Künstlerbun-

des „Erde“

28

und einhergehend gemein-

schaftliche Ausstellungen in Innsbruck.

Überwiegt an dem monumentalen Hoch-

relief der Grabstätte

Geiger

und

Mahl

aus

dem Jahr 1929 noch der statuarische Cha-

rakter der Gruppe um die Darstellung des

auferstandenen Christus, so bestimmt

am Grabmal

Ladstätter

(datiert 1914)

29

die

lebensgroße Figurengruppe als Interpreta-

tion der vier Lebensalter, in ihrer Ge-

schlossenheit und Plastizität das betont

Skulpturale und die Einheit. Der 1927 er-

schienene Sammelband mit den biografi-

schen Angaben der Künstler Tirols, erlaubt

aufschlussreiche Einblicke in diverse

Künstlerbiografien der Zeit – Virgil Rai-

ners Eintrag stammt aus dem Jahr 1926:

30

„Meine größte Tätigkeit entfaltete ich vor

dem Kriege in Berlin. Der größte Auftrag

den ich dort hatte war das Grabdenkmal

für Familie Ladstätter; leider musste die

Arbeit wegen Kriegsdienst unterbrochen

werden u. konnte der Auftrag bis heute

[1926] noch nicht vollendet werden.“

31

In einer weiteren Beschreibung vermerkt

er außerdem, dass diese Grabplastik für

Domžale in Slowenien bestimmt war …

Die Christusfigur an der Grabstätte der

Familie

Henggi

und

Krasnik

aus dem Jahr

1947 zählt zu den letzten monumentalen

Plastiken des Bildhauers. Die lebensgroße,

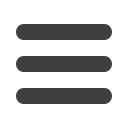

Das Bezirkskriegerdenkmal: Nach den Plänen von Clemens Holzmeister (1886-1983) in

den Jahren 1924 und 1925 nördlich der Pfarrkirche St. Andrä erbaut.

Die künstlerische Ausstattung der Kapelle wurde bis auf die Kopie eines gotischen Kru-

zifixes durch Peter Sellemond von Albin Egger-Lienz (1868-1926) übernommen. Auf den

Tontafeln findet man die Namen und Daten der Gefallenen beider Weltkriege aus den

früher 50 Gemeinden des Bezirks Lienz.

lehnt, worauf Franz Walchegger in Anbe-

tracht der Jagdleidenschaft des Auftragge-

bers 1955 das Fresko „Heiliger Hubertus“,

formal plastisch figurativ und in expressi-

ver Farbigkeit, ausführte. In einer 1956 er-

schienenen Rezension über die Fresken,

bezieht sich der Autor und damalige Ku-

stos des Museums Schloss Bruck, Franz

Kollreider, auf die Volkstümlichkeit der

Arbeit Johann B. Oberkoflers, obwohl sich

dieser bezüglich Farbwahl und Gestaltung

anscheinend Anleihen vom akademischen

Maler nahm, was an einigen (stiluntypi-

schen) Freskierungen ersichtlich ist:

„Als

Vertreter der alten Kunstrichtung erfreuen

seine […] farbenprächtigen Bilder naza-

renischer Art, […] verbrämt mit einer ganz

bestimmten, lieblichen Neuromantik, be-

sonders die bäuerliche und ältere Stadt-

bevölkerung.“

27

rasch deutlich, dass dessen Entwürfe die

künstlerisch weniger aufgeschlossene Be-

völkerung bzw. die Besitzer der Grabstät-

ten vermutlich wenig ansprechen würden.

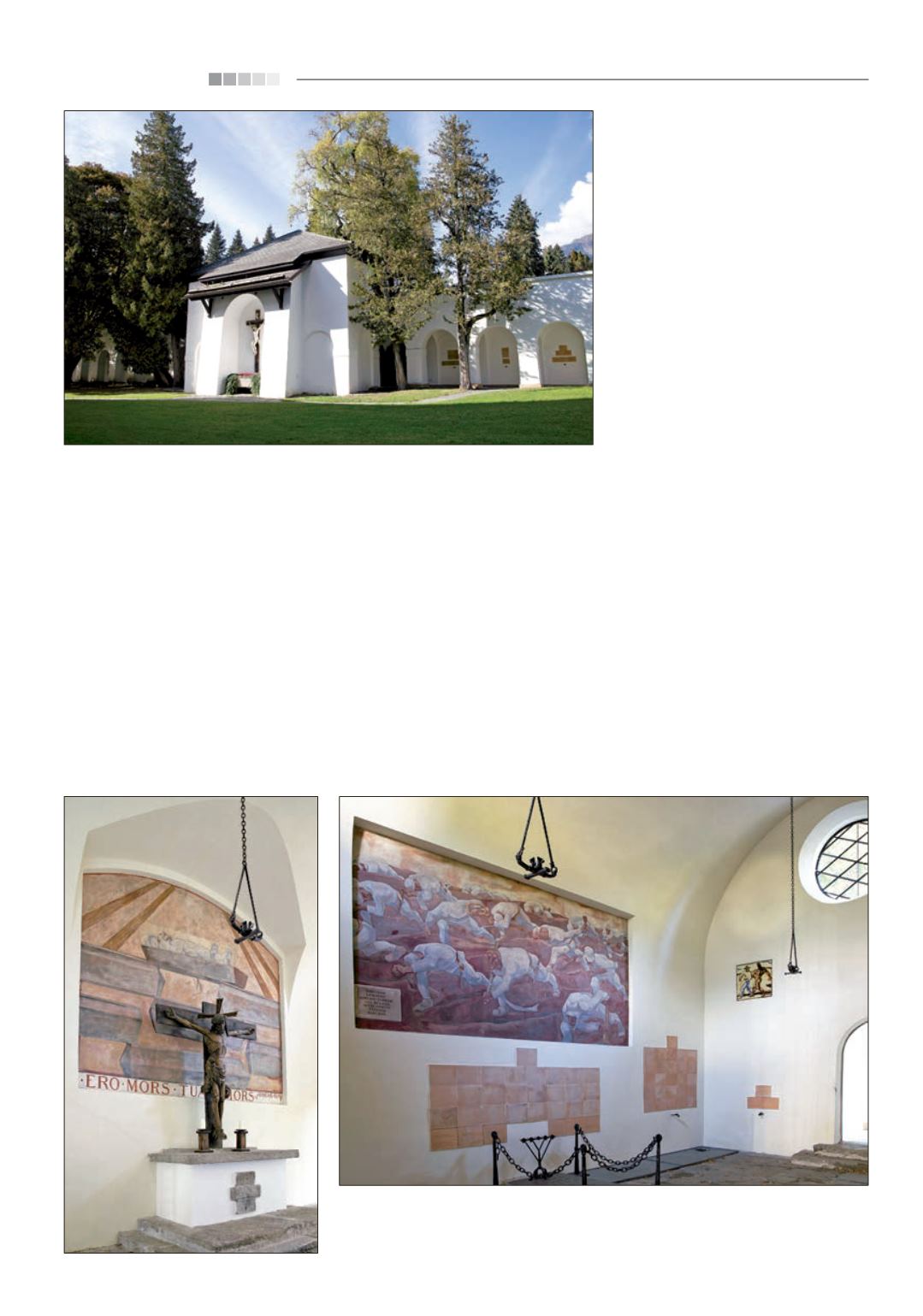

Tatsächlich erging der Auftrag für 16

Wandbilder an den Brixner Priester, Dom-

benefiziaten und Maler Johann Baptist

Oberkofler (1895-1969), der später dazu

seinem Bruder schreiben sollte,

„man hat

sich in Lienz um ihn gerauft […]“

.

24

Der

Priestermaler war bereits davor in den

1920er- und 1930er-Jahren in Osttirol als

Restaurator und Kirchenmaler tätig.

25

Franz Walchegger erhielt jedenfalls nur die

Zusage für eine Arbeit, deren Qualitätsan-

spruch schon damals im Gegensatz zu der

des Priesters stand. Trotzdem, die erste für

die Grabstätte

Alliani

vorgesehene Grab-

tafel

26

mit dem Motiv des „Auferstande-

nen“ wurde von den Grabbesitzern abge-