OSTTIROLER

NUMMER 9-10/2018

3

HEIMATBLÄTTER

Stadtverwaltung mit der Idee, für die

Kriegstoten aus dem gesamten Bezirk ein

monumentales Denkmal zu errichten.

13

Ebenfalls zu dieser Zeit setzte sich (in Ein-

vernehmen mit der Stadt Lienz) der in Inns-

bruck erfolgreich tätige Lienzer Architekt,

Bildhauer und Maler Josef Manfreda

(1890-1967) mit konkreten Überlegungen

und Entwürfen auseinander, unter Mitein-

beziehung des heimischen Bildhauers Vir-

gil Rainer (1871-1948) und der Maler

Franz von Defregger (1835-1921), Hugo

Engl (1852-1926) und Albin Egger-Lienz

eine Gedenkstätte zu projektieren. Nach-

dem 1923 ein Denkmal-Ausschuss gegrün-

det wurde, der außerdem in Abstimmung

mit den damals 50 Gemeinden des Bezirks

das Monument umsetzen sollte, wurde

Josef Manfreda somit zur Mitarbeit einge-

laden. Ein weiterer Punkt, der aus einem

traditionell konzipierten Denkmal eine mo-

numentale Anlage mit dem Charakter eines

Gesamtkunstwerks werden lassen sollte,

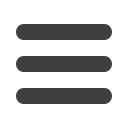

zollte dem Umstand, dass die klassizisti-

schen Arkaden der Nordwest-Einfassung

schon längst baufällig geworden waren und

der Dekan der Stadtpfarrkirche, Gottfried

Stemberger, sich seit Jahren um die finan-

zielle Unterstützung der Restaurierung be-

mühte. Der Vorschlag des Landeskonser-

vators für Tirol, Dr. Josef Garber, beide

Bauvorhaben nun im Sinn eines geschlos-

senen Ensembles zu verbinden, erhielt die

breite Zustimmung aller Verantwortlichen.

Albin Egger-Lienz, der schon zu dieser Zeit

als renommierte Künstlerpersönlichkeit in

der Öffentlichkeit stand und alleinig für die

Ausstattung der Kapelle verantwortlich sein

sollte, war begeistert über den Auftrag,

einen Gemäldezyklus für die Kapelle in sei-

ner Heimat zu schaffen. Schon im Spät-

herbst 1923

14

präsentierte jedenfalls der von

der Stadt Lienz involvierte Architekt Josef

Manfreda seine Entwürfe dem Ausschuss

(u. a. eine Kapelle in einem Hain mit „Hel-

deneichen“), als er überrascht von der Mit-

arbeit des Architekten Clemens Holzmeis-

ter erfuhr.

15

Josef Garber zog nämlich den

Architekten Clemens Holzmeister für das

vollständige Bauprogramm des Bezirks-

kriegerdenkmals heran, der die Projekt-

pläne seinerseits dann imApril 1924 vorle-

gen konnte – und nur diese wurden schließ-

lich realisiert.

16

Anstelle des Nordportals

wurde unter Miteinbeziehung der angren-

zenden Arkaden die Gedenkstätte errichtet,

deren tonnengewölbter Raum nur durch

zwei in der Höhe eingelassene Rundfenster

und zwei Zugänge Licht von außen erhält:

Mit größtmöglicher Verdichtung des Baues

wird so die maximalste Wirkung für das

Bildprogramm gewährleistet. Die so ge-

nannte Schauseite des Monuments ist durch

zwei markante Wandschrägen gegliedert,

die wiederum eine Nische begrenzen, in der

an der Wand ein Kreuz angebracht ist.

Noch während an den Arkaden gebaut und

gleichzeitig die östliche Friedhofsmauer

mit den Rundbogen-Nischen von Grund

auf restauriert wurde, arbeitete Albin

Egger-Lienz in der Gedächtnisstätte an sei-

nem durchdrungen konzeptuellen Gemäl-

dezyklus, der vier Bildwerke umfasst: Die

Unterglasurmalerei (auf Keramikplatte)

„Sämann und Teufel“, um 1923, die drei

Fresken von 1925 „Die Namenlosen“ oder

„Sturm“, „Die Totenopfer“ und „Der Auf-

erstandene“. Die Kopie eines gotischen

Kruzifixes am Altar stammt von Peter Sel-

lemond (1884-1942). Gerade die Ikono-

grafie der Darstellung des „Auferstande-

Das Kruzifix in der Grabnische Pöll und

Steiner stammt vom Postbeamten und

Holzbildhauer Rudolf Röck (1908-1991)

aus Wenns in Tirol.

Der südliche Arkadenteil verläuft mit einem merkbaren Knick: Ein Teil des Mauerwerks

wird in östlicher Richtung bis zur Kapelle und dem Osteingang mit Zinnen bekrönt. In

diesem Bereich befindet sich auch das letzte freistehende Grab des Areals.

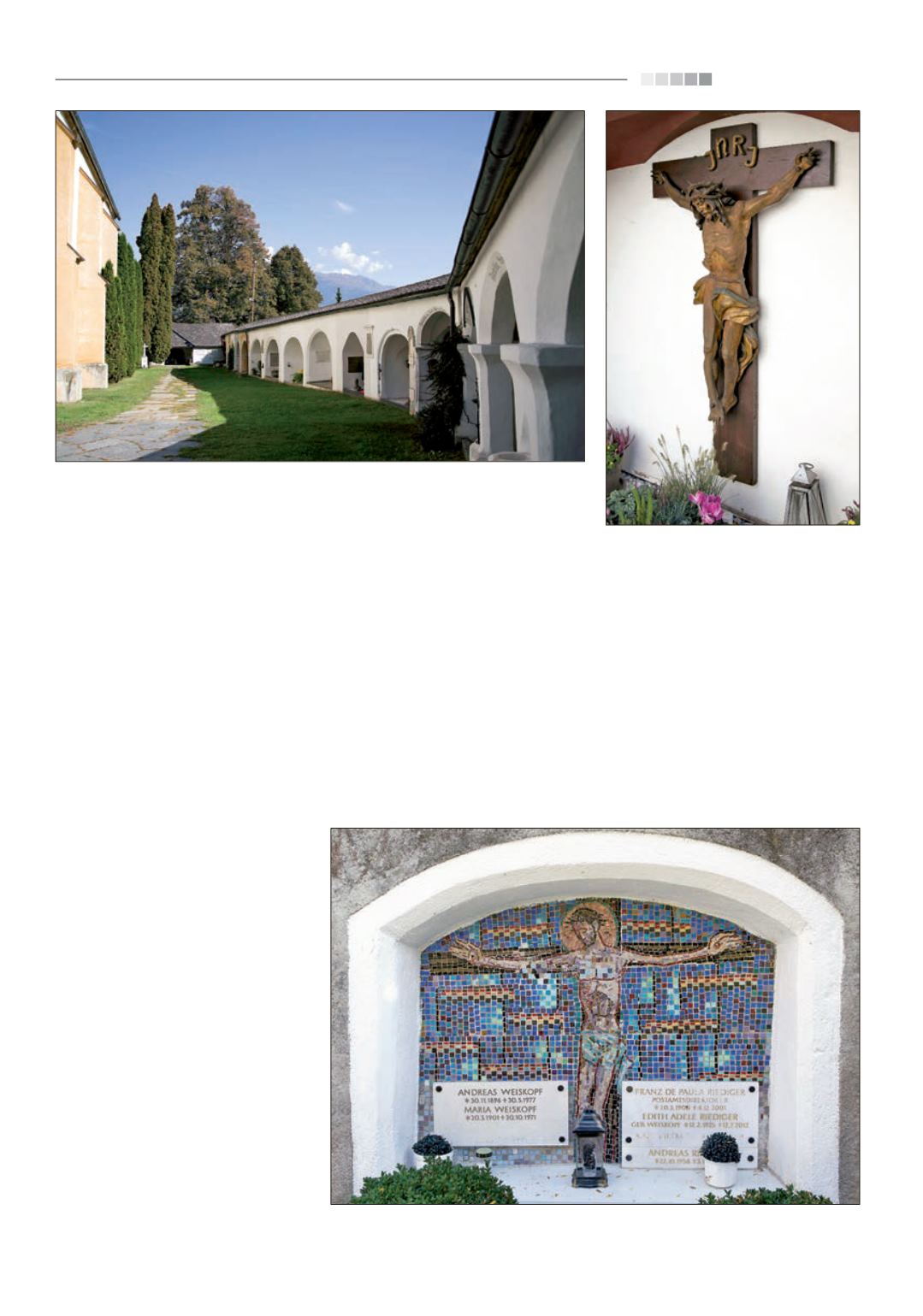

In den Arkaden-Nischen der Ostmauer (Grabstätte Weiskopf und Riediger) findet man die

Darstellung des gekreuzigten Christus als klassisch modern gestaltetes Mosaik des aka-

demischen Bildhauers Josef Troyer (1909-1998).