OSTTIROLER

NUMMER 9-10/2018

5

HEIMATBLÄTTER

Befreiung Österreichs, wurde 1965 ein

Mahnmal in der Parkanlage westlich der

Pfarrkirche St. Andrä errichtet. Lienz gilt

somit nach Wien als erste Gemeinde

Österreichs, die sich der zeithistorischen

Aufarbeitung stellte und sie bis heute

aktualisiert.

Ein Friedhof – auch Raum für Kunst

Die spannungsreiche Bauhistorie der ge-

samten Friedhofsanlage wird in einem

nicht minder interessanten Ausmaß von

der künstlerischen Gestaltung der ver-

schiedenen Grabstätten begleitet, die in

„aktuelleren“ Beispielen mit variierenden

Qualitätsansprüchen in einem Zeitraum

von rund 100 Jahren entstanden sind. Die

kunsthandwerkliche Tradition hat sich da-

mals wie heute ihren Stellenwert beibe-

halten, und man findet nicht wenige Bei-

spiele, in denen der künstlerische Aspekt

zur Ausführung nur vorgeblendet ist. Es

liegt an der Gegebenheit der Umgebung,

des Raumes im Freien, dass das Genre der

Malerei nicht übermäßiger vorherrscht als

das der Plastik, der Skulptur oder des

Reliefs in Stein oder in Metall.

Die Ausführungen der Bildhauer (es

sind bis dato übrigens keine Arbeiten von

Künstlerinnen am Lienzer Friedhof be-

kannt) sind mehr oder weniger für die Be-

sitzer der Grabstätten individuell entwor-

fene Grabskulpturen, in deren Vielfältig-

keit doch immer wieder stilistische

Parallelen zu finden sind. Schmiedeeiserne

Kreuzdarstellungen mit und ohne Corpus

Christi, Bronzeplastiken, antikisierende

Reliefs, Mosaike und Fresken sind die

bildnerischen Grabwächter, die im weite-

ren Zusammenhang den Einblick in das

Kunstverständnis in ihrer Zeit der Entste-

hung, nämlich der des Kunstschaffenden

und der seiner Auftraggeber, öffnet. Der

künstlerisch anspruchsvolle Duktus sollte

eigentlich selbstverständlicher Teil der

Qualitätssicherung sein.

Bereits 1956 sah sich der Architekt und

Künstler Josef Manfreda, ehemaliger Pro-

fessor an der Bundesgewerbeschule in

Innsbruck, veranlasst, im Osttiroler Boten

in einem Leserbrief die „Zustände“ am

neuen Friedhof zu kommentieren:

„[…]

Die Mißachtung des Menschen kommt nir-

gends so drückend zum Ausdruck wie im

Gesicht der Friedhöfe, und leider ist auch

im neu angelegten Friedhof von Lienz ein

Verfall der Kultur festzustellen. […] Für

Lienz scheint das degenerative Ende des

Totenkults am Anfang zu stehen […]“.

Er

plädiert weiters für die Installierung einer

künstlerischen Friedhofskommission,

damit

„auch die gegenwärtig vernachläs-

sigte Friedhofskunst und das Kunsthand-

werk wiederum ein reiches und dankens-

wertes Betätigungsfeld [hätten]“.

21

Eine

interessante Stellungnahme Josef Manfre-

das, in der sich der als konservativ-kritisch

bekannte Autor aller Wahrscheinlichkeit

nach auf den 1955 entstandenen Fresken-

zyklus in den 17 zur Verfügung gestellten

Grabnischen der östlichen Arkadenmauer

am Alten Lienzer Friedhof bei der Pfarr-

kirche bezog.

22

Der als öffentlich (Stadt

und Pfarre) behandelte Auftrag sah eine

zeitgenössische, sakral konzipierte, ein-

heitliche Freskenfolge vor, in dem die

heilsgeschichtliche Thematik rund um

„Leben“, „Tod“ und „Auferstehung“

künstlerisch umgesetzt wird. Nun, der

Gesamtauftrag sollte ursprünglich an den

Lienzer akademischen Maler Franz

Walchegger (1913-1965)

23

ergehen, der

bereits im Bezirk Lienz mit teilweise

monumentalen Wandgemälden ernste An-

erkennung fand. Als Vertreter der expres-

siven österreichischen Moderne wurde

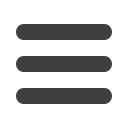

Bei den Arkadengräbern am Neuen Friedhof findet man vier aus weißem Marmor ge-

meißelte, plastische Reliefs des Matreier Bildhauers Virgil Rainer (1871-1948). Hier ab-

gebildet „Der Auferstandene“, datiert 1947 (Henggi und Krasnik) und „Die vier Le-

bensalter“, datiert 1914 (Ladstätter).

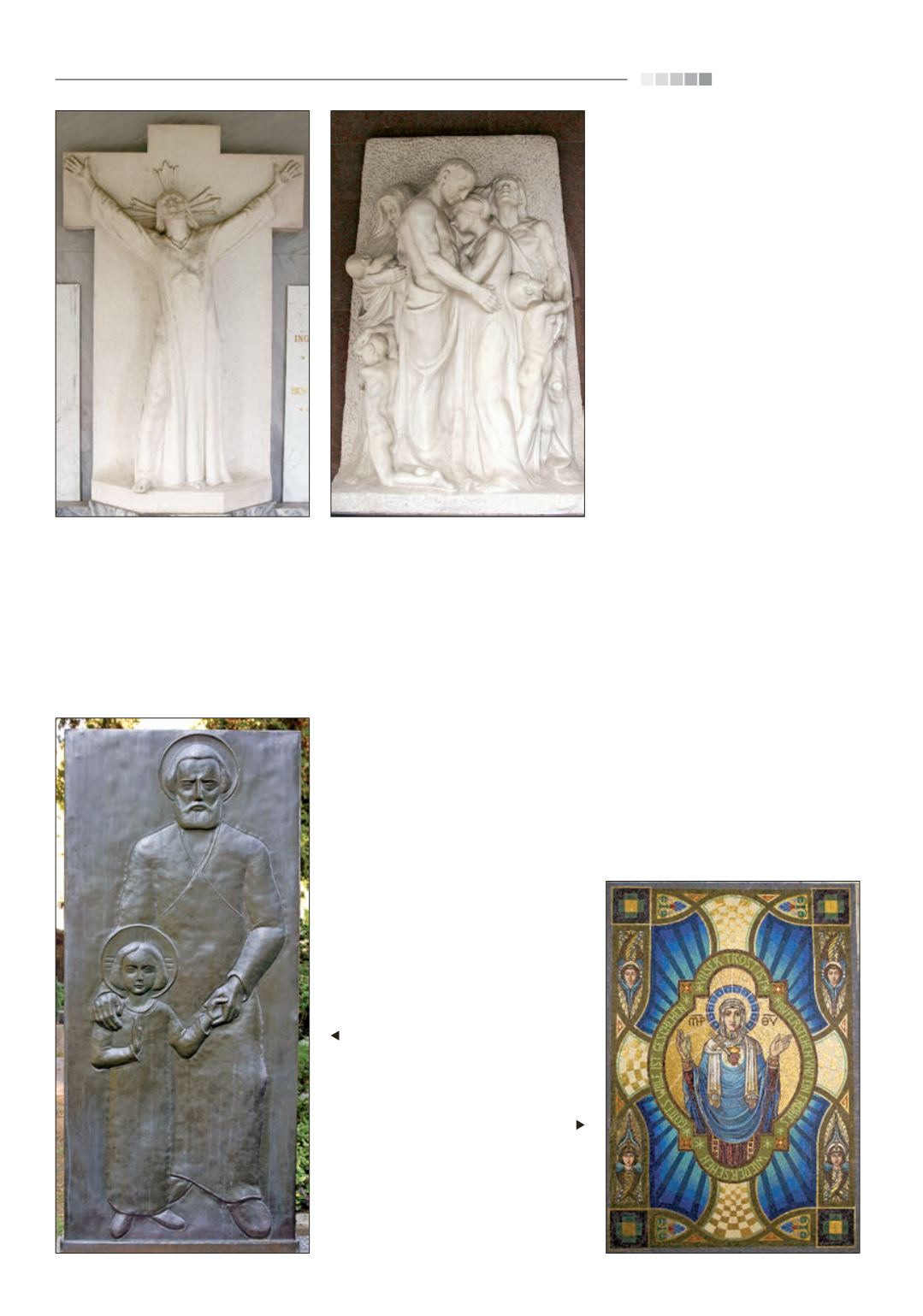

Die Familiengrabstätte des Lienzer

Architekten und Kunstschaffenden Josef

Manfreda (1890-1967) wird mit

„St. Josef und das Jesuskind“, einer

Treibarbeit aus Bronzeblech, geschmückt.

An den Deckenfeldern im östlichen

Arkadengang des Neuen Städtischen

Friedhofs der beiden Grabstätten Carli

und Kranz findet man unerwartet zwei

Ikonen, die als ornamentreiche Mosaike

des Jugendstils eine „Herz-Jesu-Figur“

mit Segensgestus und eine Mutter Gottes

als „Meter Theou“, begleitet von jeweils

vier Cherubim, darstellen.