OSTTIROLER

NUMMER 9-10/2018

2

HEIMATBLÄTTER

denkmals abgelöst werden. Das südliche,

heute bauhistorisch noch ursprünglich er-

haltene Mauerwerk enthält Kapellenni-

schen mit weiten Bogenöffnungen, deren

älteste Grabstätte (im mittleren Bereich)

vermutlich ins mittlere 16. Jahrhundert da-

tiert werden kann. Die westlich daran an-

grenzenden Nischen lassen immerhin

eine frühbarocke Entstehungszeit

6

zu,

worauf außerdem einige ins Mauerwerk

eingelassene Inschrift-Tafeln hinweisen.

Der Neue Friedhof 1901

Um den immer gravierender werdenden

Mangel an freien Grabstätten rund um die

Pfarrkirche zu beheben – es wurde in dem

beschränkt erweiterbaren Areal immerhin

schon in den Gehwegen bestattet –, be-

fasste sich der Lienzer Gemeindeausschuss

Ende des 19. Jahrhunderts mit demVorha-

ben, eine neue Friedhofsanlage nordwest-

lich der Pfarrkirche, die zum Teil auf dem

Gemeindegebiet von Patriasdorf gelegen

war

7

, errichten zu lassen. Die eingereichten

Planzeichnungen zum Projekt stammen

von Alfons Pupp (1889), Karl Rokita

(1891/92), Alois Siehs (1892) und Viktor

Rizzardi (1899), der die Entwürfe für die

Gräber in den Arkaden-Grüften erstellte.

8

Das Bauvorhaben sollte zügig umgesetzt

werden, immerhin konnte die kirchliche

Weihe des Friedhofs bereits am 28. Juli

1901 vollzogen werden und die der Fried-

hofskapelle 1904. Die Vorschriften für den

neuen Friedhof von Lienz wurden in

zwei Gemeindeausschuss-Beschlüssen am

6. Juli 1901 und am 27. November 1906

statuiert:

„Der neu angelegte Friedhof von

Lienz umfasst bei einer Länge von 105 m

von West nach Ost und einer Breite von

98.8 m von Nord nach Süd eine Fläche von

10.374 m

2

und enthält: an der Nordseite

30 Arkaden mit Grüften, […], sechs Lei-

chenfelder mit je 76 Randgräbern in der

Umfassung, fünf Leichenfelder […] zu-

sammen mit 1120 Turnusgräbern, […]

während ein Leichenfeld für 440 Kinder-

Turnusgräber eingeteilt ist. […] an der öst-

lichen und westlichen Mauer je 75 Wand-

gräber […]. An der Nordseite des Fried-

hofes in der Mitte der Arkadenreihe und an

diese angebaut liegt die Kapelle, das

Leichenhaus mit Nebenräumen und die

Wohnung des Friedhofwärters […].“

9

Erst 1963 fanden weitreichendere Um-

bauarbeiten in dieser Anlage statt, um nach

den Plänen des Lienzer Stadtbaumeisters

Lois Untersteggaber die Aufbahrungs- und

die Einsegnungshalle grundlegend zu er-

neuern und sie den Anforderungen der Zeit

und der Ästhetik

10

anzupassen. Die Innen-

ausstattung der Aufbahrungshalle wurde

2010 von dem aus Virgen stammenden

Bildhauer Michael Lang (geb. 1983) mit

einer Großplastik des auferstandenen

Christus, der Zeit entsprechend, umgestal-

tet. Die Dimensionierung und die Aus-

richtung der Friedhofseinfassung sind

übrigens bis heute aktuell.

11

Das Bezirkskriegerdenkmal 1925

Der alte Friedhof um die Pfarrkirche

wurde jedoch nicht sofort aufgelöst und

sorgte wegen der bereits erwähnten, allge-

mein zunehmenden Verwahrlosung rund

um die Denkmäler und Grabkreuze für

Unmut, außerdem waren die Besitzer der

Arkadengräber nicht gewillt, sich finanziell

an einer Sanierung zu beteiligen. Die

Situation sollte sich erst mit der umfassend

konzipierten Neugestaltung des Friedhof-

komplexes nach den Plänen des Tiroler

Architekten Clemens Holzmeister (1886-

1983) und damit mit der Errichtung des

monumentalen Bezirkskriegerdenkmals in

den Jahren 1924/1925, ändern.

12

Die Vor-

geschichten und die Nachwirkungen im

Zusammenhang mit dessen Entstehungs-

verlauf und der künstlerischen Ausstattung

des Objekts durch den renommierten

Maler Albin Egger-Lienz (1868-1926),

waren mehr wie öffentlichkeitswirksam

und reflektieren heute noch den Konserva-

tismus einer Gesellschaft, dessen Ausprä-

gung in unserer Gegenwart nur marginal

liberalere Züge angenommen hat.

Unmittelbar nach Ende des Ersten Welt-

kriegs befasste sich schon 1918 die Lienzer

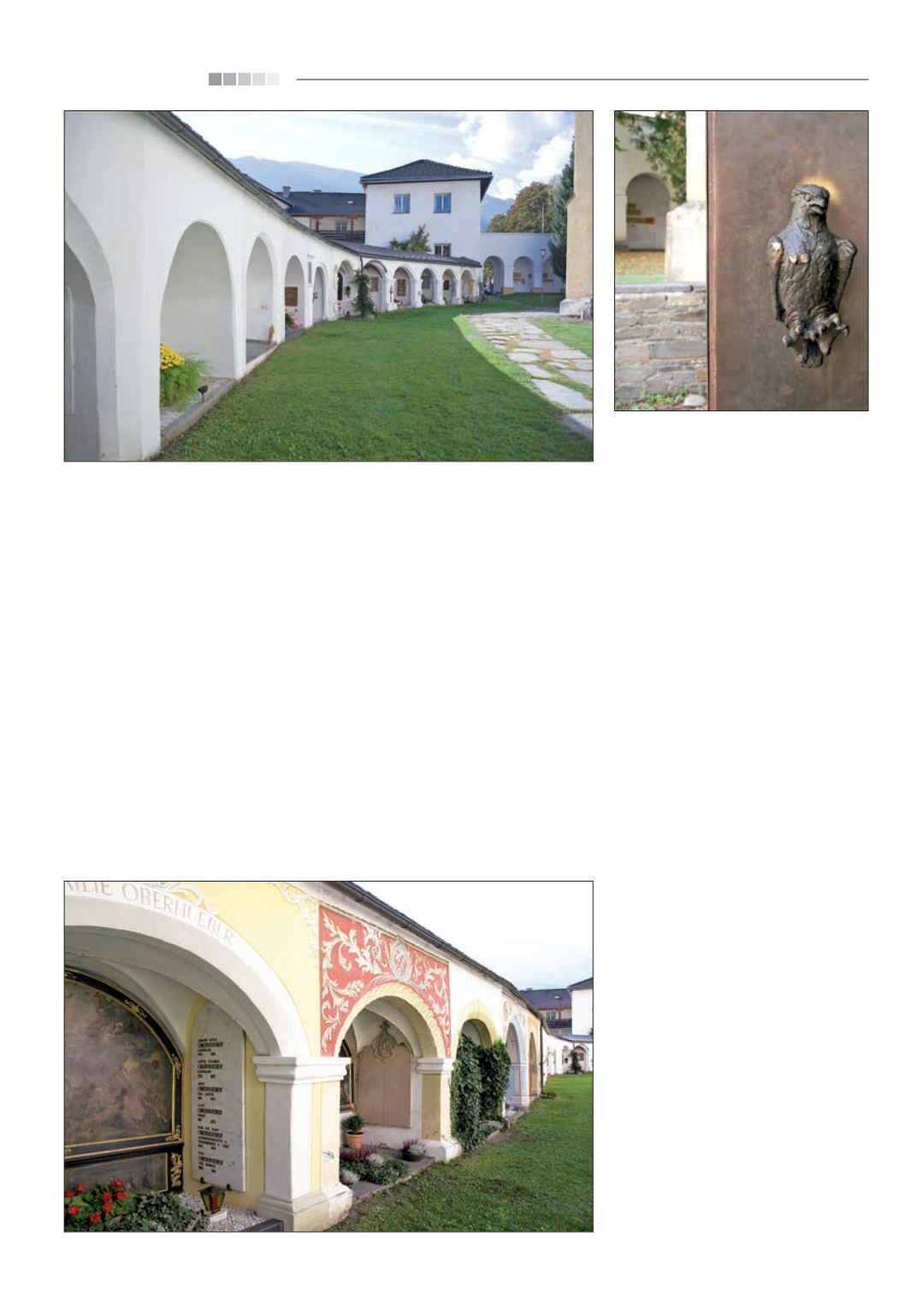

Jos Pirkner: Ein „Adler“ als innenseitiger

Türöffner des linken Seitenportals der

Pfarrkirche, Bronze, 1969.

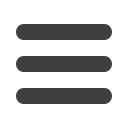

Blick nach Westen entlang der südseitigen Arkadenwand beim Alten Friedhof um die

Pfarrkirche St. Andrä: In diesem Bereich findet man die ältesten Grabstätten, die ins

16./17. Jhdt. zurückreichen.

Die südliche Arkadenwand mit den reichlich gestalteten Grabnischen.