24

FODN - 60/02/2015

UMWELT & NATUR

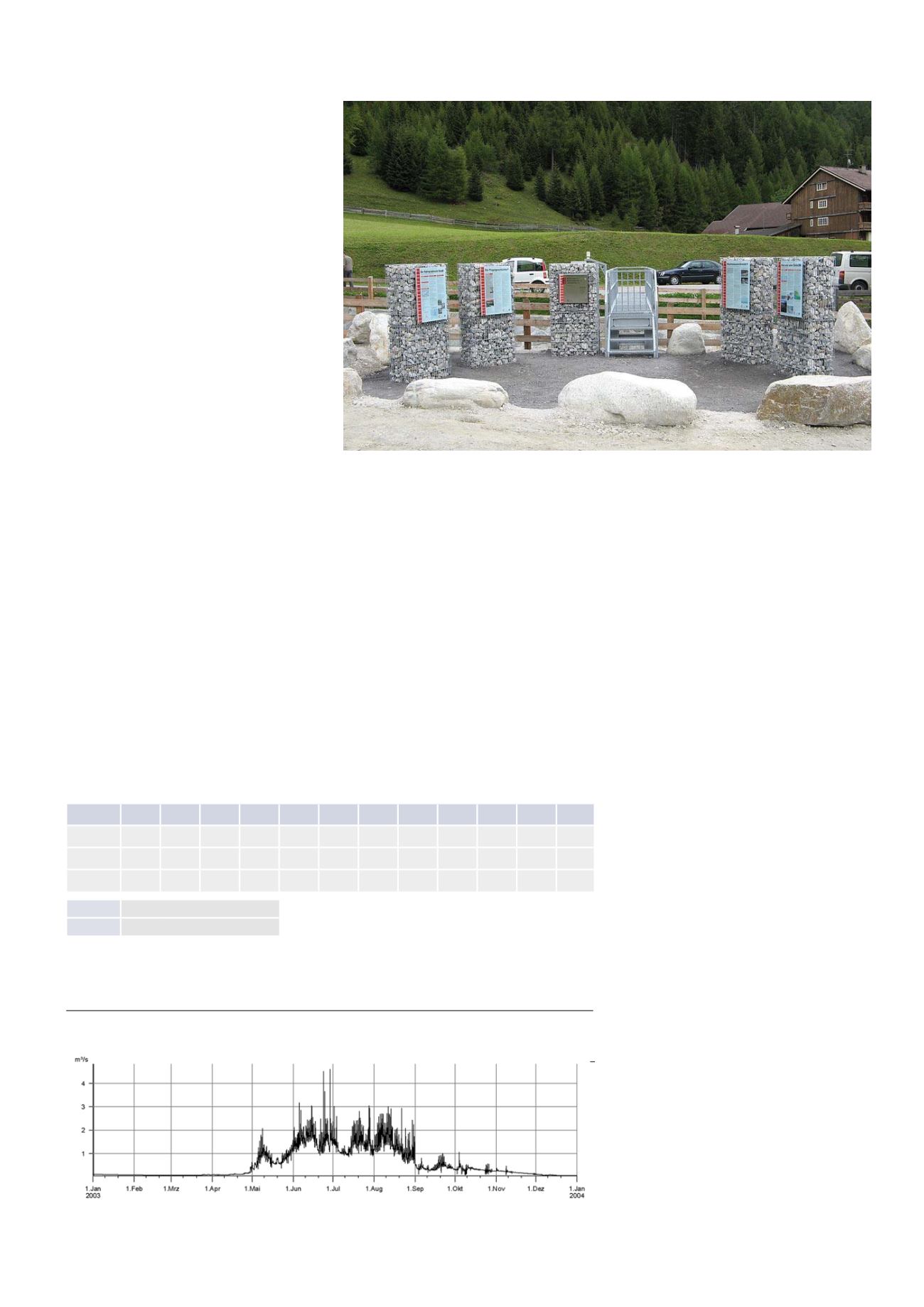

MiƩlere und extreme Wasserführung am Pegel SpöƩling/Teischnitzbach (Einzugsbgebiet

13,9 km

2

] für jeden Monat aus dem Beobachtungszeitraum 1951 - 2014

Monat

Jan.

Feb.

März April

Mai

Juni

Juli

August Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

NQ [m

3

/s] 0,041 0,037 0,037 0,040 0,045 0,105 0,270 0,184 0,040 0,018 0,027 0,031

MQ [m

3

/s] 0,092 0,077 0,081 0,146 0,554 1,30 1,47 12,18 0,642 0,349 0,191 0,122

HQ [m

3

/s] 0,193 0,160 0,350 1,025 3,62 7,10 22,9 11,0 5,35 3,22 1,42 1,31

NNQ 0,016 m

3

/s am 27. Oktober 1989

HHQ 22,9 m

3

/s am 28. Juli 2006

NQ kleinster Abfluss im Beobachtungszeitraum

MQ miƩlerer Abfluss im Beobachtungszeitraum

HQ größter Abfluss im Beobachtungszeitraum

NNQ kleinster bekannter Abfluss

HHQ größter bekannter Abfluss

Tabelle 1: Charakteristische Wasserführung des Teischnitzbaches am Pegel Spöttling

Die Kunst des Pegelbaues

Um die mittlerweile relativ einfach zu

messenden Wasserstände in Durchflüs-

se umzurechnen, braucht es einen Um-

rechnungsschlüssel, der aus „Zentime-

ter Wasserstand“ -> „Liter pro Sekunde“

macht. Die Lösung: ein individueller

„Pegelschlüssel“ muss angefertigt wer-

den. Der Pegelschlüssel wird wegen sei-

ner Form auch als „Schlüsselkurve“ be-

zeichnet. Zur Erstellung sind zahlreiche

Abflussmessungen erforderlich. Diese

erfolgen mit einem sog. hydrometri-

schen Flügel, der wie ein Propeller vom

fließenden Wasser in Rotation versetzt

wird.

Solche Messungen müssen immer

wieder durchgeführt werden. Einerseits

braucht es verschiedene Wasserstände

und andererseits muss der Verlauf der

Bachsohle im Pegelprofil zu jedem Zeit-

punkt bekannt sein. Der Pegelschlüssel

besteht nämlich meist aus mehreren

Schlüsselkurven, deren zeitliche Gül-

tigkeit immer wieder überprüft und neu

festgelegt werden muss.

Damit der Messaufwand künftig so

gering wie möglich gehalten werden

kann, wurde für den Teischnitzbach ein

Pegelgerinne gebaut, das eine stabile

Sohllage erwarten lässt und den bishe-

rigen Messaufwand auf ein Minimum

reduziert. Die Modellversuche dienten

auch der Erstellung einer Schlüsselkur-

ve, die auf der Schautafel im Pegelbe-

reich ersichtlich ist.

Bei der Dimensionierung des Pegel-

gerinnes war es vorteilhaft zu wissen,

wie unterschiedlich die Durchfluss-

mengen sein können. Die Spanne reicht

nämlich von weniger als 30 l/sec (Win-

ter) bis mehr als 20.000 l/sec (Sommer).

Damit auch das extreme Niedrig-

wasser (NNQ) messbar ist, muss das

Pegelgerinne in seinem Längsgefälle,

in seiner Sohlrauhigkeit und in seiner

Sohlbreite entsprechend dimensioniert

werden. Weiters darf kein Geschiebe

im Pegelbereich liegen bleiben, weil das

den Wasserstand verändert (der Pegel-

schlüssel stimmt nicht mehr) und es darf

keinesfalls zu einem sogenannten Fließ-

wechsel kommen. Mit diesem Problem

waren wir übrigens beim Vorgängerpe-

gel beschäftigt.

Fließwechsel bedeutet, dass das Was-

ser im Pegelgerinne bei geringer Was-

serführung „strömt“ und ab einer be-

stimmten Durchflussmenge „schießt“.

Für solche wechselnden Fließzustände

gibt es aber keinen Pegelschlüssel.

Es gibt eben viele Ursachen, warum

ein Pegel nicht zufriedenstellend funk-

tionieren kann. Durch diesen Umstand

können Wartung und Betrieb eines Pe-

gels aufwändig werden.

Der Pegel am Teischnitzbach ist übri-

gens auch mit einem Wasserthermogra-

phen ausgestattet und mit einer Fern-

übertragungseinrichtung. Dadurch sind

die Messwerte online unter https://www.

tirol.gv.at/umwelt/wasser/wasserkreis-lauf/hydro-online/ abrufbar.

Messergebnisse

Was wir über den Teischnitzbach

inzwischen erfahren haben:

Sämtliche Angaben stammen von der

Pegelstelle am Ausgang des 13,9 km²

großen Einzugsgebietes in Spöttling.

(1) Aufgrund der Vergletscherung ist

die Wasserführung im Sommer auch

Abbildung 1: Abflussganglinie des Teischnitzbaches im „Jahrhundertsommer 2003“

Pegel Teischnitzbach