FODN - 60/02/2015

23

UMWELT & NATUR

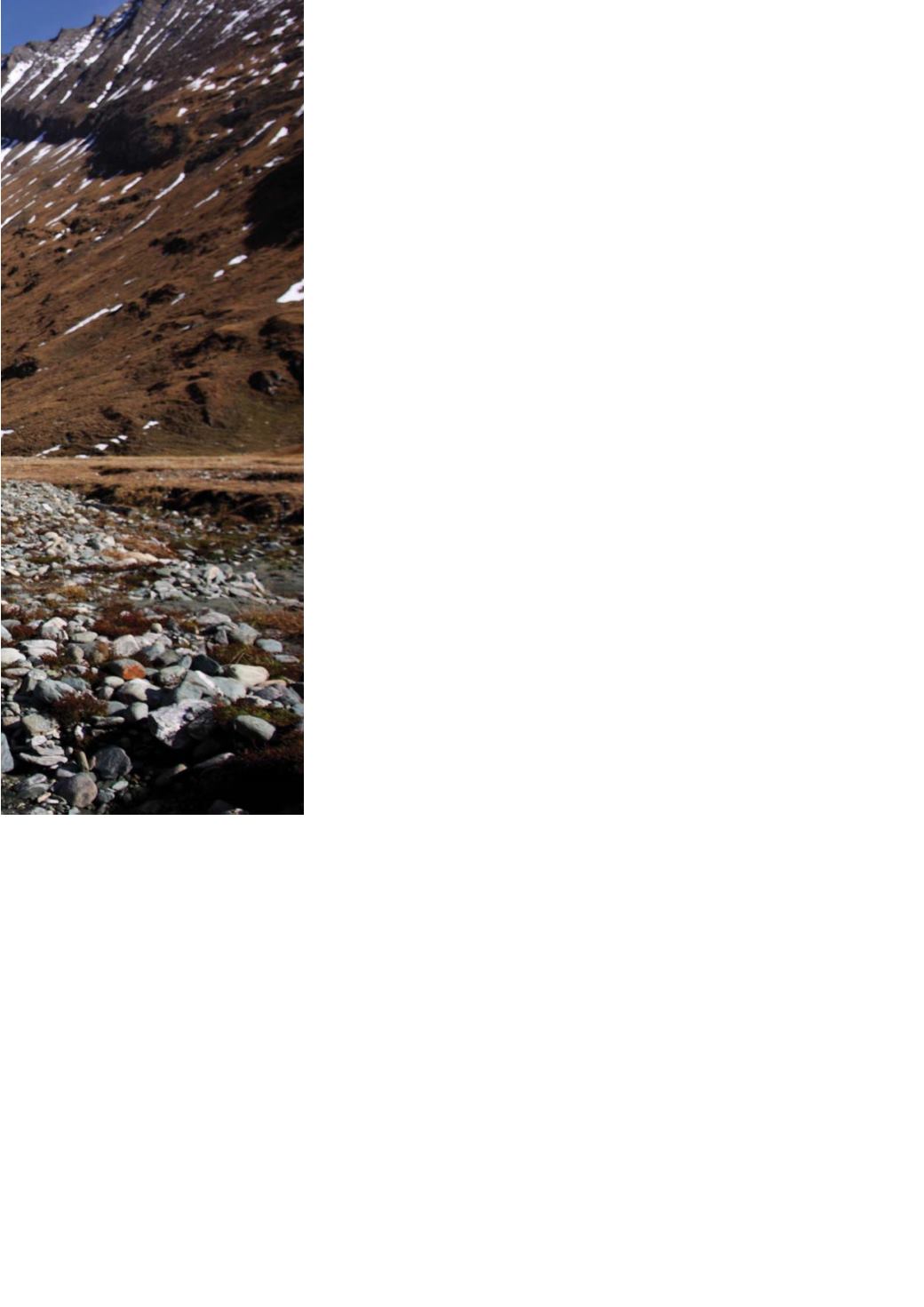

Hydrographische Kenngrößen

des Teischnitzbaches

Neben den Angaben von Einzugsge-

bietsfläche, Gewässerlänge und Ver-

gletscherung charakterisieren folgende

Merkmale ein Fließgewässer aus hyd-

rographischer Sicht: Pegelstände, Was-

serführung (Hochwasser, Mittelwasser,

Niedrigwasser), Wassertemperatur, Eis-

bildung, Feststoffführung (Schwebstoff

und Geschiebe) und Fließgeschwindig-

keit.

Der Hydrographische Dienst

in Österreich

Die Organisation des Hydrographi-

schen Dienstes in Österreich wurde

1893/94 im damaligen Ministerium des

Inneren bewerkstelligt. Auslöser für

die Einrichtung einer solchen Instituti-

on (Hydrographisches Centralbureau)

waren Hochwasser- und Dürrekatastro-

phen in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Sie führten europaweit zur Gründung

von Hydrographischen Diensten.

Seither gibt es den Hydrographischen

Dienst in Österreich bzw. die hydrogra-

phischen Landesdienste. Die Besorgung

des Dienstes erfolgt in mittelbarer Bun-

desverwaltung (Minister, Landeshaupt-

mann). Die fachliche Koordination ob-

liegt der Abteilung IV/4-Wasserhaushalt

im Bundesministerium für Land- und

Forstwirtschaft, Umwelt und Was-

serwirtschaft in Wien. Die Aufgaben

des Hydrographischen Dienstes Tirol

werden vom Sachgebiet Hydrographie

und Hydrologie in der Abteilung Was-

serwirt-schaft beim Amt der Tiroler

Landesregierung wahrgenommen. Der

gesetzliche Auftrag ist im Österreichi-

schen Wasserrechtsgesetz 1959, i.d.g.F.

(davor im Hydrographiegesetz) veran-

kert und in der Wasserkreislaufverord-

nung präzisiert

Pegelmessungen

Die Hydrographie und Hydrologie ist

eine relativ junge Wissenschaft, obwohl

erste Pegelbeobachtungen bereits um

3000 v.Chr. (und davor) als Grundlage

für Wasserbauten im Vorderen Orient,

Mesopotamien, Ägypten, Indien, Alt-

china, Java und in den Inkastaaten Süd-

amerikas durchgeführt wurden.

Mit der Gründung des Hydrographi-

schen Dienstes in Österreich wurden u.a.

auch Pegelmessungen zur staatlichen

Aufgabe erklärt. Schließlich geht es um

die Erhebung des Wasserkreislaufes mit

geeigneten Messeinrichtungen (siehe

Schautafel am Pegel Teischnitzbach).

Wie und wo sonst sollten die oben er-

wähnten charakteristischen Merkmale

eines Gewässers erhoben werden, wenn

nicht am interessierenden Gewässer

selbst.

Der Pegel am Teischnitzbach

Rückblick

. Bevor seitens des Hydrogra-

phischen Dienstes Tirol der Teischnitz-

bach in das hydrographische Interesse

gerückt ist, hat die Elektrizitätswirt-

schaft ein Auge auf dieses Gewässer

geworfen.

Die AEG hat bereits am 1. Oktober

1930 mit ersten Wasserstandsbeobach-

tungen am Teischnitzbach begonnen.

Zu diesem Zweck wurde ein Lattenpe-

gel installiert, der (wahrscheinlich) täg-

lich einmal beobachtet wurde. Ab 1938

wurden diese Lattenpegelbeobachtun-

gen durch die Alpenelektrowerke AG

fortgesetzt.

Nach dem endgültigen Aus für das

Kraftwerksprojekt Kals-Matrei hat

der Hydrographische Dienst Tirol mit

1. Juli 1993 den Pegel in seine Betreu-

ung übernommen (Kaufpreis: ATS

5.000,--). Wie groß der Wartungs-und

Betreuungsaufwand für einen Pegel

an einem Wildbach ist, lässt sich an

der Schautafel „Die Pegelgeschichte“

im Pegelbereich des Teischnitzbaches

nachvollziehen. Nach dem schadenbrin-

genden Hochwasser im Juli 2006 wurde

der alte Pegel geschleift und im Jahre

2010 entsprechend den Ergebnissen der

Modellversuche an der Universität Inns-

bruck, Institut für Infrastruktur, durch

den Forsttechnischen Dienst der Wild-

bach- und Lawinenverbauung, Gebiets-

bauleitung Osttirol, neu errichtet. Der

Wildbach- und Lawinenverbauung ob-

liegt auch die technische Betreuung des

Teischnitzbaches. Der Pegel wurde nach

neuestem Kenntnisstand und unter Ein-

bringung langjähriger Erfahrungswerte

neu gebaut und funktioniert seither völ-

lig problemlos. Der Aufwand hat sich

gelohnt. Der Hydrographische Dienst

hat seitdem 1 Sorgenkind weniger.

Die technische Ausstattung des Pegels

Mit den installierten Messgeräten

sind dem Teischnitzbach einige Ge-

heimnisse zu entlocken, die für die Be-

antwortung verschiedener Fragestellun-

gen von großem Interesse sind.

Der eigentliche Wasserstandspegel

besteht aus einem Lattenpegel, einem

RADAR-Pegel und einer Drucksonde.

Die drei voneinander unabhängig funk-

tionierenden Pegelstandsmesser dienen

der ganzjährigen kontinuierlichen Pe-

gelmessung und Gerätekontrolle.

Mit der Pegelmessung wird aber nur

der Wasserstand erfasst, sonst nichts.

Interessanter als der Wasserstand sind

aber in der Regel die Abflüsse. Nur: Die

direkte Messung von Abflüssen ist (fast)

ein Ding der Unmöglichkeit, jedenfalls

war es so bis zum Neubau der Pegelan-

lage.

Auch die AEG konnte 1930 nur Was-

serstände beobachten. Aber für die Pla-

nung eines Wasserkraftwerkes braucht

es Angaben zum Abflussgeschehen,

und da wird’s aufwändig.