CHRONIK

PUSTERTALER VOLLTREFFER

SEPTEMBER/OKTOBER 2016

20

Donaumonarchie. Renner, der

Staatskanzler von 1918 und

1945, erlebte in Paris 1919 das

Friedensdiktat der Sieger-

mächte. 1946 war er Bundes-

präsident. Hugo Portisch sagte

über Renner in „Österreich II“:

„Stalin war ein Fuchs, aber

Renner war noch der größere

Fuchs.“ Jeden Schachzug des

Degasperi hätte der alte

„Fuchs“ durchschaut. Er kannte

Degasperi noch persönlich vom

Reichsrat in Wien. Den Ver-

such, die eigene Heimat, das

Trentino, scheinbar nebenbei

„mit in die Autonomie zu neh-

men“, hätte Renner richtig ge-

deutet. Das war Politik wie im

alten Reichsrat. Dort versuchten

bis 1914 alle Abgeordneten, für

ihr Volk Sonderrechte heraus-

zuschlagen. Das wiederholte

Degasperi 1946 auf Kosten

Südtirols. Degasperis Spruch, er

habe „das politische Geschäft in

Wien gelernt“, darf man glau-

ben. Für Renner wäre klar ge-

wesen, dass das Trentino De-

gasperis Hauptanliegen war.

Solange die Brennergrenze

blieb, kehrte Degasperi sowieso

als Sieger nach Rom zurück.

Zwangsehe

Für seine Zustimmung zur

Trentino-Autonomie hätte Gru-

ber nach Belieben Sonderrechte

für Südtirol einfordern können.

Das Kleingedruckte interes-

sierte die große italienische Öf-

fentlichkeit nicht die Bohne.

Durch die Unkenntnis der

österreichischen Geschichte

und die Ausschaltung des er-

fahrensten österreichischen Po-

litikers blieb es beim Hände-

druck und der nachfolgenden

Zwangsehe Südtirols mit dem

dominierenden Trentino.

Degasperi formulierte schlau.

Natürlich konnte auch er nicht in

Italien eine Autonomie für eine

italienischsprachige Provinz

durchsetzen. Als Vorwand dien-

ten ihm die – im Originaltext –

„bilingual townships of the

Trento-Province“. Ein altertüm-

liches Wort für Gebiet oder Ge-

meinde, überhaupt nicht näher

bestimmt. Kein anderer italieni-

scher Spitzenpolitiker hätte etwas

von den winzigen deutschen

Dörfern im Trentino gewusst und

sie für die Sonderstellung einer

ganzen Provinz benützt.

Der zynische Umgang der

Trentiner mit der Autonomie

erreichte mehrere Tiefpunkte,

so 1971. Eine Diskussion über

die deutschsprachigen Dörfer

des Trentino würgte Regional-

ratspräsident Luigi Dalvit ab.

Es gäbe keine deutschen Dör-

fer. Dabei stehen sie im ersten

Satz des Pariser Vertrages. Zu-

letzt erwähnte Österreich diese

Dörfer bei der Streitbeilegung

in Sachen Südtirol vor der

UNO im Juni 1992: „Bei die-

sem für die Südtiroler so be-

deutsamen Schritt sind die An-

liegen der deutschsprachigen

Bewohner von Lusern und den

Gemeinden des Fersentals kei-

neswegs in Vergessenheit gera-

ten.“ Schön formuliert, aber in

den letzten 50 Jahren erlebte

ich nur zwei österreichische

Politiker, die sich dafür ein-

setzten, Außenminister Mock

und LH Weingartner.

Das eigentliche Ziel, eine

Südtirol-Autonomie frei von

Trient, erkämpften Bozen und

Wien in den Siebzigerjahren,

fast 30 Jahre nachdem Gruber

der Trento-Autonomie ah-

nungslos und ohne die ge-

ringste Gegenleistung zuge-

stimmt hatte.

Der fast selige

Degasperi

Als Trentiner die Seligspre-

chung Degasperis vorbereiteten,

titelte eine Zeitschrift in Bozen

„Der selige Heuchler“. Ich

machte darüber eine Sendung.

Die beste Antwort gab Landes-

hauptmann Silvius Magnago:

nach 1945 hochverehrte Lan-

desmutter wurde in Österreich

totgeschwiegen, denn sie hatte

Wien nicht um Erlaubnis ge-

fragt, ob sie politisch aktiv sein

dürfe. Sie rief Deutsche ins

Land. Es wanderten auch viele

Tiroler Großfamilien, wie die

Holzmeister, nach Brasilien aus.

Drei Holzmeister wurden Mil-

lionäre, einer mit Kaffee, einer

mit Kühlschränken und der

dritte, Wolfgang, ein Neffe des

berühmten Architekten Cle-

mens, heiratete die Erbtochter

einer Privatbank in Rio. Dieser

Wolfgang war ein charmanter

Netzwerker, so wie sein Onkel,

auf Du mit allen Staatspräsiden-

ten und Ministern. Er erklärte

Außenminister Joao Neves die

Südtirolfrage und sagte vor des-

sen Reise nach Paris: „Schau

mir ja, dass Südtirol zu Öster-

reich kommt“. Neves sicherte

das zu und erwartete den öster-

reichischen Außenminister Karl

Gruber. Der hatte von den Sym-

pathien Brasiliens keine Ah-

nung. Sechs Jahre später luden

die Brasilianer den immer noch

ahnungslosen Gruber nach Rio

ein und drängten ihm ihre Hilfe

förmlich auf. Sie brachten

Staatsvertrag und Besatzung vor

die UN-Vollversammlung und

bescherten Österreich seinen

größten Triumph vor der UNO:

48:0 Stimmen für einen raschen

Abschluss des Staatsvertrages.

Die Siegermacht Brasilien

hatte keine Forderungen an die

Besiegten. Hätte Brasilien eine

Volksabstimmung für Südtirol

gefordert, USA und Sowjets hät-

ten sich dem nur schwer wider-

setzen können. Leider hatte

Degasperi die brasilianische Hal-

tung viel zu früh erfahren und

alles abgeschlossen, bevor es zu

Kontakten mit Österreich kam.

Außerdem glaubten die Sieger-

mächte, der Autonomievertrag

hätte den Südtirol-Konflikt zur

Zufriedenheit aller gelöst.

Das Versagen

Weltpolitische Zusammen-

hänge kannte Gruber nicht.

Bundespräsident Karl Renner

bot an, den politischen Anfänger

zu beraten, doch der „schwarze“

Gruber fühlte sich dem „roten“

Renner überlegen und war bera-

tungsresistent. Gruber galt 1945

als Widerstandskämpfer. Der

rote Renner hatte 1938, so wie

der schwarze Kardinal Innitzer,

für Hitler gestimmt. So betrach-

tet war Gruber der Held, und

Renner die Niete.

Als Renner Reichsratsabge-

ordneter wurde, war Gruber

noch nicht auf der Welt. Als

Gruber in die Volksschule kam,

erschien Renners großes Werk

über die Zukunft der Völker der

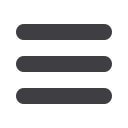

Zweite

Groß-

kundge-

bung

„Los

von

Trient“

auf

Burg

Sig-

munds-

kron.

Fotos:

Verlag

Edition

Tirol

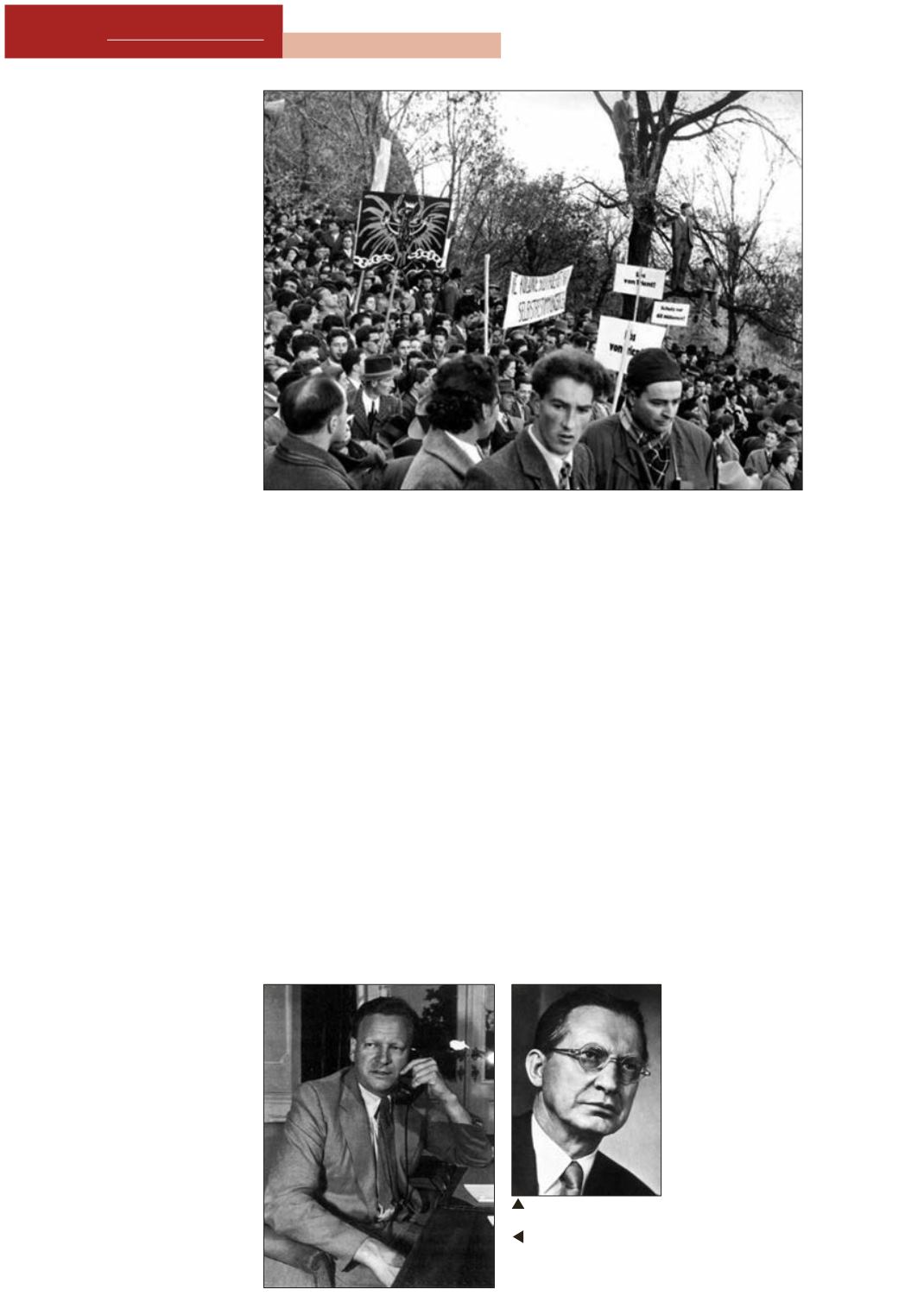

Alcide Degasperi.

Karl Gruber.