CHRONIK

PUSTERTALER VOLLTREFFER

SEPTEMBER/OKTOBER 2016

18

Das Gruber-Degasperi-

Abkommen nach dem

Zweiten Weltkrieg

sollte den Südtirolern in

Italien weitgehende

Selbstbestimmung er-

möglichen. Nicht in den

Geschichtsbüchern

steht, dass der öster-

reichische Außenminis-

ter mit dem Einbezie-

hen des Trentino über-

rumpelt wurde. Und

auch das Hilfsangebot

Brasiliens wusste

man offenbar nicht zu

nutzen.

Die österreichische Forde-

rung nach einer Volksabstim-

mung für Südtirol lehnten die

Siegermächte im Mai 1946 ab.

Ihr einziges Zugeständnis waren

direkte Verhandlungen zwischen

Österreich und Italien über

einen Vertrag zum Schutz der

deutschen Südtiroler. Die Groß-

mächte zwangen Italien dazu;

denn liebend gern hätte Italien

Südtirol als innere Angelegen-

heit behandelt. Nach der Unter-

zeichnung des nun international

abgesicherten Schutzvertrages

wurde Außenminister Karl Gru-

ber in Innsbruck mit der Ohr-

feige eines Kriegsinvaliden

empfangen. Erregt hat die Ohr-

feige, weil sie Ausdruck der

Stimmung war: Hier ist etwas

schiefgelaufen für Österreich.

Das erstaunt, denn die erschre-

ckenden Auswirkungen des Ver-

trages erkannte man erst mit In-

krafttreten der Autonomie 1948

und die Fehler der österrei-

chischen Seite sind teilweise bis

heute nicht geklärt.

Brisanter erster Satz

Den Pariser Vertrag, über den

seit 70 Jahren diskutiert wird,

liest man in zwei Minuten.

Kein kompliziertes Regelwerk

für Juristen, sondern scheinbar

nur Selbstverständliches wie

Gleichberechtigung, das Recht

auf den Gebrauch der deut-

schen Sprache oder eine

schwammig formulierte Rück-

kehr jener Südtiroler, die durch

das Hitler-Mussolini-Abkom-

men von 1939 das Land verlas-

sen hatten. Doch im ersten Satz

stehen zwei Wörter, die kein

italienischer Außenminister

außer Degasperi eingefügt

hätte. Sie sollten Sprengkraft

erhalten, schlussendlich auch

im wörtlichen Sinn: „Trento-

Province“. Was hat im Vertrag

„zum Schutze der volklichen

Eigenart … der deutschen

Volksgruppe“ Trento verloren?

Der große Tiroler Irrtum

In der Schule habe ich ge-

lernt: In Paris verhandelten ein

ehrlicher, aber unerfahrener

Österreicher und ein raffinierter

alter Italiener. Das ist falsch.

Über Südtirol verhandelten

zwei Tiroler, ein Nordtiroler

und ein Welschtiroler. Patrio-

tisch waren beide. Erst durch

mein letztes Interview mit

Friedl Volgger weiß ich etwas

Unglaubliches: Italiens Minis-

terpräsident und Außenminister

Alcide Degasperi sprach besser

Deutsch als Italienisch. „Eco

L‘Austriaco!“, Hört, der Öster-

reicher, höhnten die Kommu-

nisten, wenn er im Parlament

ein fehlerhaftes Italienisch

sprach.

Ich kenne niemanden, der

Degasperi besser charakteri-

sierte als sein Erzfeind Benito

Mussolini. Als Chefredakteure

der sozialistischen und der

konservativen Zeitung in Trient

diskutierten beide am 7. März

1909 in Meran. Mussolini, der

damals übrigens leidlich

Deutsch lernte, schrieb über

Degasperi, er denke nicht und

er spreche nicht wie ein Italie-

ner, sondern „wie ein Tiroler

Gefreiter oder Portier“. Jeden

Satz beginne er „in bezug auf“.

1914 wurde Mussolini ein

Hauptagitator für den Krieg

gegen Österreich. 1914 erschien

Degasperi mit weiteren Trenti-

ner Abgeordneten bei Kaiser

Franz Joseph. Alle traten für ein

österreichisches Trient ein. Der

Kaiser war bereit, für die Neu-

tralität Italiens das Trentino zu

opfern, nicht aber Triest, seinen

einzigen Handelshafen. Nach

der Aussprache schrieb Fried-

rich Funder, Chefredakteur der

Reichspost: Gute Patrioten

haben uns heute verlassen.

Degasperi, der enttäuschte

Österreicher, blieb bis 1918

Reichsratsabgeordneter

in

Wien. Ab 1918 wollte er eine

Autonomie für seine Heimat

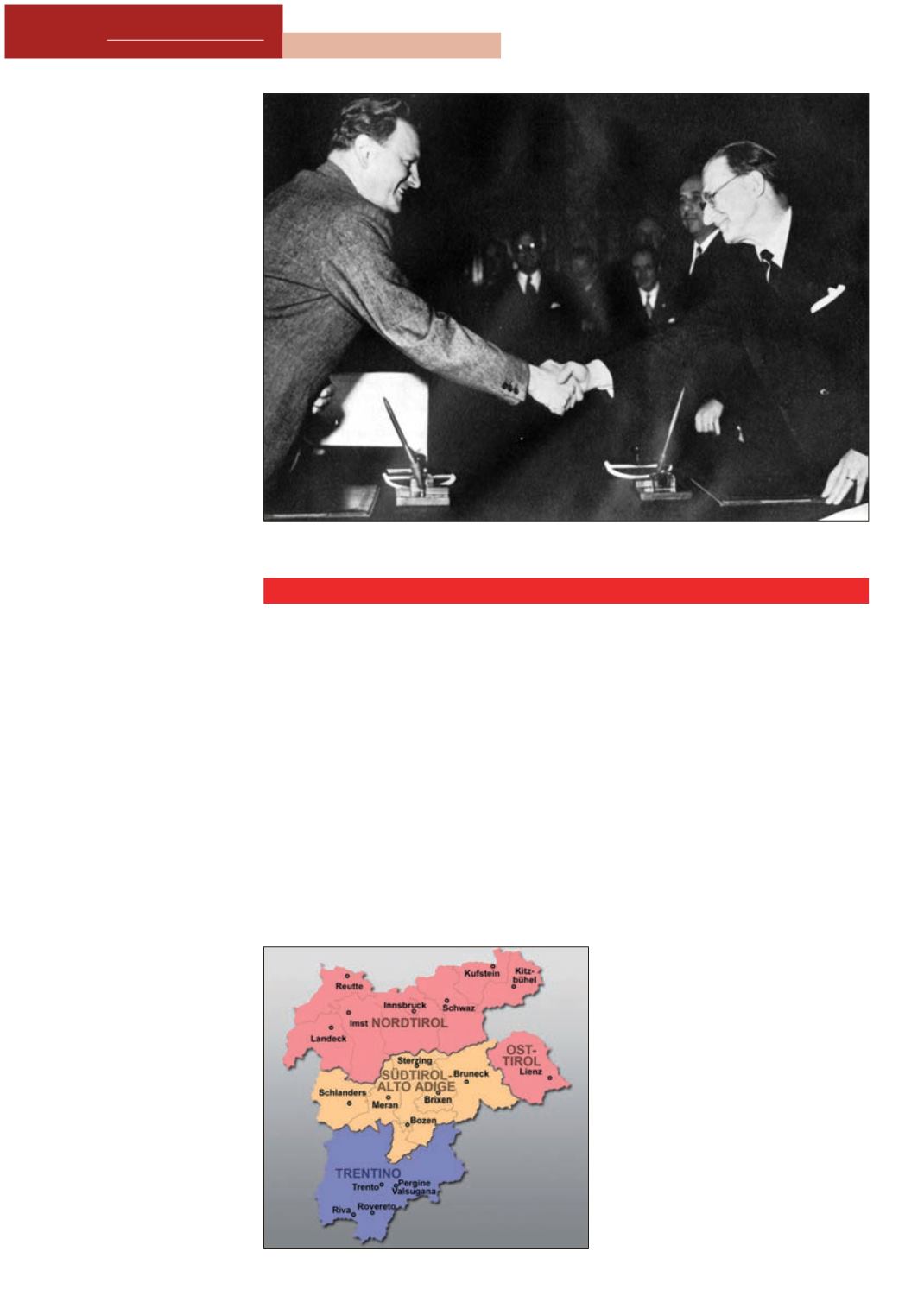

Nicht nur

Südtirol

wurde in

das Auto-

nomie-

paket

aufge-

nommen,

sondern

über-

raschen-

derweise

auch

Trient.

Fotos:

Verlag

Edition

Tirol

Vom Vertragsabschluss gibt es keine Bilder. Die Aufnahme zeigt Gruber (l.) fünfeinhalb Jahre spä-

ter in Rom anlässlich der Unterzeichnung des italienisch-österreichischen Kulturabkommens.

5. September 2016 – 70 Jahre Gruber-Degasperi-Abkommen über Südtirol:

Ein kleiner Vertrag mit