OSTTIROLER

NUMMER 1/2018

3

HEIMATBLÄTTER

rer“. Es verwundert nicht, dass er in kind-

lichem Alter auch den Eindruck, den das

Heilige Grab auf ihn machte, für ein Stück

Wirklichkeit nahm und sich weniger für

die Illusion als für deren Konstruktion in-

teressierte.

Eine aus der Mitte nach rechts gerückte

senkrechte Linie durchmisst die gesamte

Höhe des Blattes und stellt als Achse der

bilateral-symmetrischen Architektur deren

linke Hälfte ins Zentrum der Aufmerk-

samkeit. Außer ein Lineal und einen Zir-

kel, dessen Einstich im oberen Abschnitt

der Mittellinie gut erkennbar ist, und der in

gestuften Radien das Profil des Bogens

umreißt, hat Egger keine Hilfsmittel ver-

wendet. Er verlässt sich ganz auf sein

Auge, seine Intuition und einen sehr harten

Bleistift, der keine Fehler verzeiht. Durch

Variationen der Strichstärke, durch schraf-

fierte Schattierungen und die verblassende

Andeutung der hinteren Raumschicht

gelingen ihm auch feinsinnige malerische

Effekte, die stellenweise jedoch auch den

naiven Zugang zum Motiv verraten: Die

Schlagschatten, welche die vorspringen-

den Architekturteile der mittleren Raum-

schicht auf den Boden werfen, lassen diese

an den einzigen Stellen, an denen ihr fla-

cher, kulissenhafter Charakter abzulesen

wäre, wieder als körperhafte Gebilde er-

scheinen.

Anton Zoller wusste genau, warum er

seinem Betrachter den Blick auf den Büh-

nenboden versagte, der in der Zeichnung

weit über das von der Perspektive des Vor-

Albin Egger, St. Andrä mit Umgebung,

vom Schlossberg aus gesehen, Bleistift auf

Papier, 298 x 204 mm, 1881 (Ausschnitt).

(Orig. Museum Schloss Bruck)

Foto: Alois Baptist

Die Pfarrkirche St. Andrä mit Umge-

bung, vom Schlossberg aus fotografiert;

Aufnahme vom 9. Feber 2018.

Foto: Rudolf Ingruber

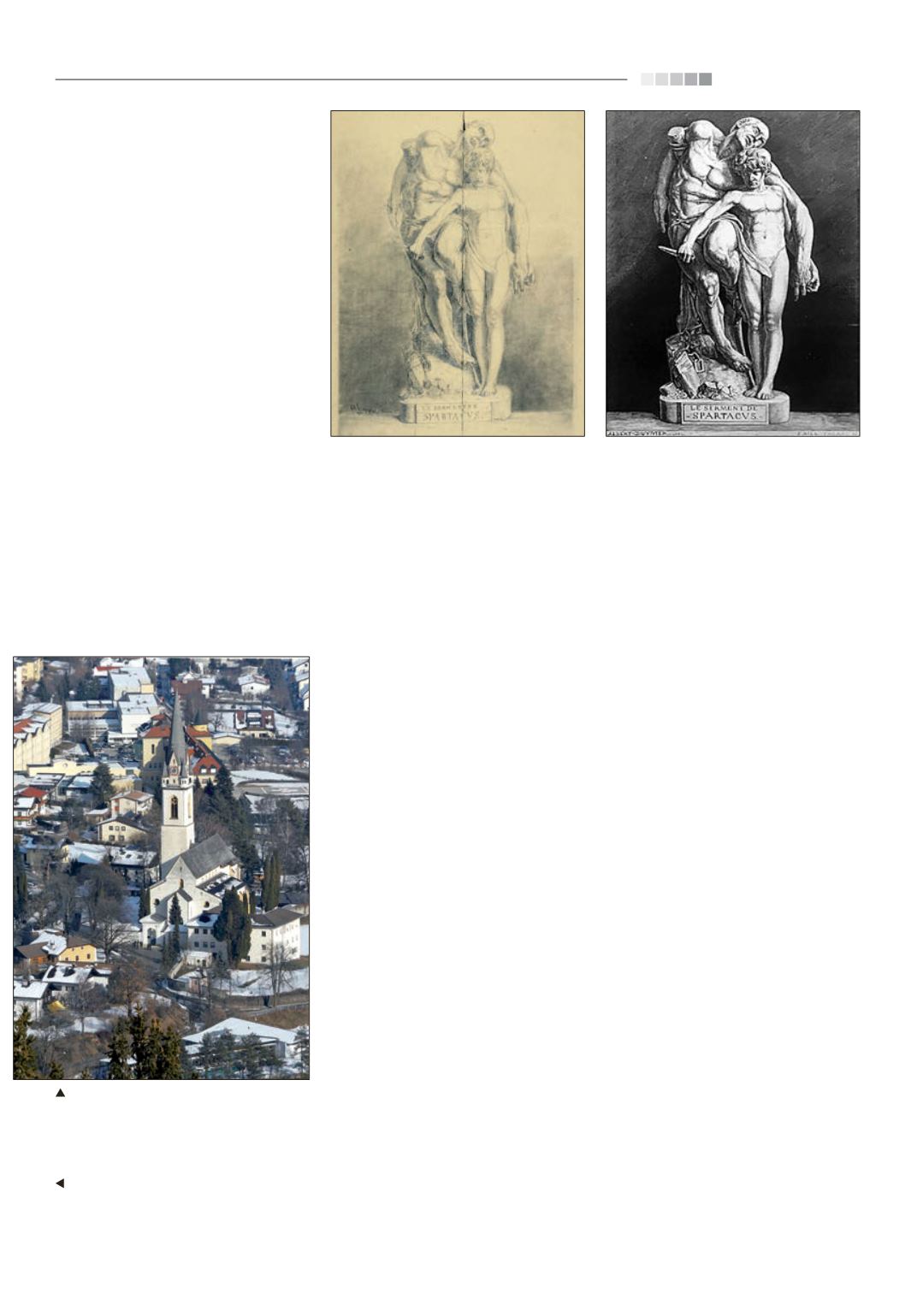

Albin Egger, Spartakus, Bleistift auf Pa-

pier, 472 x 312 mm, 1881 (Ausschnitt).

(Orig. Museum Schloss Bruck)

Foto: Alois Baptist

Albert Duvivier/Emile Thomas, Stich nach

der Originalplastik „Le Serment de Spar-

tacus“ von Louis-Ernest Barrias.

bilds geforderte Niveau ansteigt. Aller-

dings kann sich Egger auch für keinen fes-

ten Standpunkt entscheiden. Die in die

Tiefe fluchtenden Kanten der vorderen

Säulensockel fallen steil ab, fluchten in

einen Punkt weit unter dem natürlichen

Betrachterniveau und geraten postwen-

dend in einen zeichnerisch nicht mehr zu

lösenden Konflikt mit der obersten Tritt-

stufe des Stiegenaufgangs. Dort, wo sich

der Zeichner aber sicher war, hat er den

Strich zum Schluss bekräftigt und ver-

stärkt.

„Landschaft mit einer Klosteranlage“

– Bereich von St. Andrä

In der Bleistiftskizze auf der Rückseite

des Blattes geht die blasse Zeichnung zum

großen Teil im Eigenrauschen des Papiers

auf. Wilfried Kirschl bezeichnet sie als

„Landschaft mit einer Klosteranlage“

9

, ein

Titel, den Gert Ammann übernimmt.

10

Da

Kirschls Liste die Vorderseite unter den

„Studien nach Gipsmodellen und Vorla-

gen“ rubriziert, wurde die Möglichkeit

einer nach der Natur verfassten Zeichnung

wahrscheinlich nie erwogen. Man hätte

sonst erkennen müssen, dass die beiden

Klöster seiner Heimatstadt, über deren

Grenzen der Aktionsradius des Dreizehn-

jährigen wohl kaum hinausgereicht hat,

keine Übereinstimmungen mit dem fest-

gehaltenen Motiv aufweisen, und stattdes-

sen nach einem Turm Ausschau gehalten,

der das Ortsbild heute ähnlich prägt wie

der in Eggers Zeichnung.

Es ist der Turm von St. Andrä, freilich

noch nicht in seiner gegenwärtigen Gestalt

und Höhe, die ihm erst die neugotisch in-

spirierte Renovierung 1909 verlieh. Der

von Egger porträtierte Turm, mit abge-

trepptem Glockengeschoss, rundbogigem

Schallfenster und stumpfem Pyramiden-

helm, wurde nach 1737 errichtet

11

, doch

lassen sich von diesem Konstruktions-

punkt aus, den auch etliche historische

Aufnahmen dokumentieren, die restlichen

Gebäude problemlos zuordnen: das Hoch-

schiff und das niedrigere Seitenschiff mit

dem markanten Strebepfeiler in der Süd-

westecke der Basilika, die dort jedoch vom

dreigeschossigen Pfarrwidum z. T. ver-

deckt ist; die Westfassade mit dem Portal-

vorbau und schließlich noch der Westteil

der Umfassungsmauer des Kirchhofs mit

seinem 1831 errichteten Eingangstor.

Links vorne ist das ehemalige Mesnerhaus

(heute Kirchenwirt) zu sehen, bei dem der

Zauchenbach vorbeiströmt, bevor er in die

von der Zeichnung nicht erfasste Isel mün-

det. Schließlich ist auch noch vom Baum-

bestand zu abstrahieren, der sich in 140

Jahren naturgemäß verändert hat, was der

topografischen Genauigkeit aber keinen

Abbruch tut.

Dass der zarte Bleistiftstrich darüber

hinaus noch manches offen lässt, ist der

beträchtlichen Distanz geschuldet, aus

welcher das Ensemble aufgenommen

wurde. Egger kann seinen Aussichtspunkt

im Grunde nur am Schlossberg unter der

Venedigerwarte eingenommen haben, das

ihm nicht nur die von oben gesehenen Ge-

bäude vollständig in den Blick zu nehmen,

sondern auch die große Lücke, die das

Iseltal zwischen ihm und dem Motiv auf-

tat, einigermaßen zu schließen erlaubte.

Der Bildaufbau erinnert insgesamt an

Franz Stembergers im Vordergrund stets

durch Staffagefiguren belebte Ansichten

von Lienz

12

, doch ist der Jäger, den Egger

einen steilen Hang hinabschickt, mehr als

bloße Konvention, befand sein Standort

sich doch inmitten eines Jagdgebiets.

Der Schwur des Spartacus

Das Bild zeigt den muskulösen, doch

scheinbar leblosen, nur mit einem Len-

dentuch bedeckten Körper eines älteren

Mannes, der von einem abgesägten Ast

unter der rechten und von einem nackten,

eng an ihn geschmiegten Jüngling unter

der linken Schulter am völligen Zusam-

mensacken gehindert wird. Sein linkes

Bein ist angezogen, während das schräg

fallende rechte durch den Fuß an einen

Baumstumpf genagelt ist. Zwei in die Erde

gerammte Pflöcke und die Glieder einer